三个大方养出不自卑的孩子

目录

前言

你有没有观察过这样的现象:

有些孩子明明很优秀,却总是怯生生的,好像永远在为自己的存在道歉;有些孩子什么都不缺,却总觉得自己不够好,拼命想要证明什么。

而另一些孩子,也许成绩普通,也许家境一般,却有着令人羡慕的从容和自信,他们眼中有光,心中有底气。

这两种孩子的区别,并不在于智商高低、才艺多少,而在于一个更根本的问题:他们是否相信自己值得被爱。

作为父母,我们都想给孩子最好的,却常常在最关键的地方"抠门"了。我们舍得为孩子报各种培训班,却舍不得给他们犯错的空间;我们愿意为孩子的成绩焦虑,却忘了让他们感受无条件的爱;我们希望孩子有主见,却不敢真正放手让他们做选择。

这篇文章想和你聊聊,如何在三个最重要的方面对孩子"大方"一些:

- 💝 给足价值感 - 让孩子知道"我不用证明什么,就值得被爱”

- 🎯 还给选择权 - 培养孩子的自主性,避免养出"巨婴”

- 🌱 允许不完美 - 给孩子搞砸的权利,这是最高级的爱

这不是溺爱,而是给孩子一生最宝贵的礼物——内在的底气和自信。

当我们学会了这样爱孩子,我们不仅仅是在养育一个孩子,更是在成就一个内心丰盈、敢于做自己的人。

幸运的人,用童年治愈一生;不幸的人,用一生治愈童年。 —— 阿德勒

在开始阅读之前,需要特别强调:**本文提倡的"大方”,不是无原则的溺爱,而是有智慧的爱。**在阅读每个章节时,记住这个重要原则:爱要无条件,但行为有边界。

文章每个章节均包含:核心观点 → 心理学依据 → 实践方法 → 风险防范 → 具体范例

三个大方养出不自卑的孩子

一、给足价值感:别让孩子一直证明自己值得被爱

💡 核心观点:

- 孩子内心真正想知道的是:我是不是值得被爱?

- 一个孩子最踏实的底气:我不用表现得多好,也一样值得被爱

- 内在价值感是孩子的"心理免疫力”,让他们在跌倒时不至于一蹶不振

教育心理学依据:

- 依恋理论(鲍尔比):从小和父母建立安全感的孩子,长大后更能管理自己的情绪,也更会和别人相处

- 无条件积极关注(罗杰斯):爱孩子这个人,而不是只爱他的好成绩好表现,这样孩子才有安全感

- 马斯洛需求层次理论:就像房子要先打地基一样,孩子先要感受到被爱,才能去追求更高的目标

- 自我决定理论(德西&瑞安):孩子天生需要感受到"我是被爱的、我是重要的”,这比外在奖励更能激发他们的积极性

- 神经科学研究:科学证明,从小被无条件爱着的孩子,大脑抗压能力会更强,这是写在基因里的

- 心理韧性研究:内在价值感就像孩子心里的"防护盔甲”,有了它,遇到挫折不会轻易被击垮

🛠️ 实践方法:

- 关注孩子做对的部分,而非只盯着错误

- 传达"你这小脑袋瓜,怎么懂这么多"这样的肯定信息

- 让孩子感受到:哪怕失败,我也值得被爱,也依然有价值

⚠️ 避免过度风险:

-

误区一:无条件满足要求

- ❌ 错误理解:“既然要无条件的爱,孩子要什么都给”

- ✅ 正确做法:爱孩子这个人是无条件的,但满足要求是有原则的

-

误区二:不敢设立规则

- ❌ 错误理解:“设规则会让孩子觉得不被爱”

- ✅ 正确做法:明确的规则让孩子更有安全感,“我爱你,但这件事不可以”

-

误区三:过度赞美

- ❌ 错误理解:“要多夸孩子建立价值感”

- ✅ 正确做法:真诚具体的肯定,避免虚假的"你真棒”

平衡原则:无条件的爱 + 有界限的行为 = 健康的价值感

具体实践范例:

-

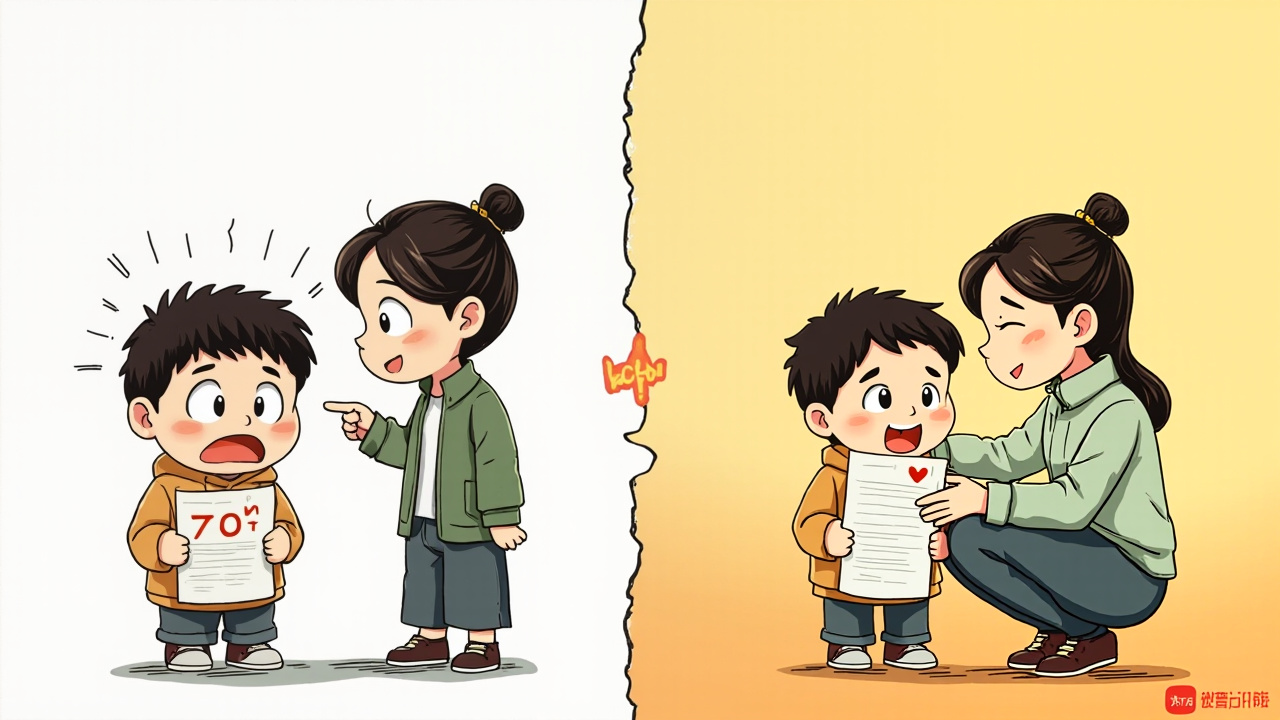

考试成绩场景:孩子考了 70 分回家

-

❌ 错误做法:“怎么才考这么点分?别人都比你强!”

-

✅ 正确做法:“哇,你做对了 70% 呢!来给妈妈讲讲你是怎么想的?”

-

-

日常表现场景:孩子主动收拾玩具但没整理完

- ❌ 错误做法:“还有这么多没收拾,你看看乱成什么样!”

- ✅ 正确做法:“你主动收拾玩具,真棒!妈妈看到你很用心在做这件事。”

-

情绪表达场景:孩子因为小事哭闹

- ❌ 错误做法:“这点小事就哭,你怎么这么脆弱!”

- ✅ 正确做法:“妈妈看到你很难过,你的感受很重要,来告诉妈妈发生了什么?”

二、给足选择权:培养自主性,避免养出"巨婴”

💡 核心观点:

- 很多父母从孩子出生起就习惯替他们安排一切,打着"我是为你好"的旗号,实际是隐形的控制欲

- 给孩子选择机会是在教三件重要的事:我有权利做决定、我有能力承担后果、我的想法是被尊重的

- 失去选择权的孩子不是"更听话”,而是更迷茫、更不知所措

教育心理学依据:

- 自我决定理论(德西&瑞安):孩子天生需要感觉"我可以自己做决定”,如果总是被安排,容易失去学习的动力

- 习得性无助理论(塞利格曼):如果孩子从小就觉得"反正我说了也没用”,长大后遇事就容易放弃,不敢尝试

- 认知控制理论(班杜拉):孩子的自信来自于"我能搞定这件事"的成功体验,选择权让他们有机会体验成功

- 执行功能发展理论:做决定就像练肌肉,不让孩子练习选择,他们的"决策肌肉"就不会发达

- 内在动机理论:被强迫做的事情孩子不爱做,自己选择的事情会更有干劲,这是人的天性

🛠️ 实践方法:

- 从小事开始:今天穿什么、先做哪项作业、看多长时间电视

- 逐步扩大选择范围,培养决策能力

⚠️ 避免过度风险:

-

误区一:什么都让孩子自己决定

- ❌ 危险做法:安全问题、价值观问题、超出年龄能力的重大决定都让孩子选择

- ✅ 正确边界:4 岁以下选择衣服颜色、玩具;5-8 岁选择课外活动、周末安排;9-12 岁选择兴趣班、朋友交往方式

-

误区二:选择后不承担后果

- ❌ 错误做法:孩子选择了但不喜欢结果时,立即替他们解决

- ✅ 正确做法:提前说明后果,选择后必须承担一段时间,培养责任感

-

误区三:选择范围无界限

- ❌ 错误做法:涉及安全、道德、法律的事情也让孩子选择

- ✅ 正确做法:明确告诉孩子"这些事情不是你的选择范围,是爸妈的责任”

平衡原则:年龄适宜的选择权 + 承担后果的责任 = 真正的自主成长

具体实践范例:

-

日常生活选择:

-

3-5 岁:“你想穿红色 T 恤还是蓝色 T 恤?”

-

6-8 岁:“这个周末你想去公园还是去图书馆?”

-

9-12 岁:“你觉得这学期应该报什么兴趣班?给我 3 个理由。”

-

-

学习安排选择:

- ❌ 控制型:“必须先写完作业才能玩!”

- ✅ 引导型:“你觉得是先写作业再玩,还是玩 30 分钟再写作业?你选一个,但要为自己的选择负责。”

-

解决问题选择:

- 场景:孩子和朋友发生矛盾

- ❌ 包办型:“妈妈去帮你和他说”

- ✅ 赋权型:“你觉得可以怎么解决?是自己去道歉、写个小纸条,还是请老师帮忙?你选择一个试试看。”

三、给足容错权:允许"搞砸”,培养成长型思维

💡 核心观点:

- 孩子从小被要求"不能输"会建立恐怖的心理等式:犯错 = 我不好 = 爸爸妈妈不爱我

- 孩子需要的不是"满分父母”,而是"足够好的父母”

- 孩子成长需要的不是"零失误"环境,而是可以犯错、可以修正、可以重新来的环境

- 允许孩子"搞砸”,这是最高级的爱

教育心理学依据:

- 成长型思维理论(德韦克):告诉孩子"你很聪明"不如说"你很努力”,这样他们就不怕犯错,把错误当成学习的机会

- 错误处理研究(神经科学):大脑就是通过犯错来学习的,不让孩子犯错等于阻止了大脑成长

- 完美主义心理学研究(弗洛斯特):追求完美有两种:健康的"我要做得更好"和不健康的"我不能有任何错误”,后者让人焦虑抑郁

- 挫折容忍度理论:小时候摔倒了有人扶、犯错了有人理解的孩子,长大后遇到困难不容易被击垮

- 认知行为理论:孩子怎么看待失败,很大程度上来自父母的反应,小时候的想法会影响一辈子

- 情绪调节发展理论:孩子犯错时父母的态度,教会了孩子如何处理自己的负面情绪

科学警示:

- 具有完美主义倾向的人,患抑郁症的风险要比常人高得多

- 这种倾向很多来源于童年时"被不允许犯错"的经历

🛠️ 实践方法:

- 区分事件和人格:孩子打翻牛奶时,说"牛奶洒了,我们一起清理"而非"你怎么这么不小心”

- 前一句是在教孩子如何面对问题,后一句是在否定孩子的人格

- 前者让孩子学会负责,后者让孩子学会自责

⚠️ 避免过度风险:

-

误区一:所有错误都可以容忍

- ❌ 危险做法:伤害他人、破坏物品、违反规则的行为也"包容”

- ✅ 正确边界:可容忍(学习失误、尝试失败、意外事故)vs 需纠正(故意伤害、恶意破坏、重复违规)

-

误区二:犯错后没有引导

- ❌ 错误做法:孩子犯错后只安慰,不帮助分析和改进

- ✅ 正确做法:接纳情绪 + 分析原因 + 寻找方法 + 避免重犯

-

误区三:用"不完美"当借口

- ❌ 错误理解:“反正允许不完美,那就不用努力了”

- ✅ 正确理解:允许过程中的不完美,但要保持向上的努力

平衡原则:容忍无心之失 + 纠正有意之错 + 引导向上成长 = 真正的成长型环境

具体实践范例:

-

学习犯错场景:孩子考试粗心做错题

-

❌ 人格攻击:“你怎么这么马虎!脑子去哪了?”

-

✅ 就事论事:“这道题你其实会做,咱们看看怎么避免下次粗心,你有什么好办法吗?”

-

-

生活意外场景:孩子不小心打破杯子

- ❌ 情绪化:“你看你,又闯祸了!就不能小心点吗?”

- ✅ 解决导向:“杯子碎了,你有没有受伤?咱们先把碎片清理干净,下次怎么拿杯子更安全呢?”

-

技能学习场景:孩子学画画但画得"难看”

- ❌ 打击型:“这画的什么呀?重新画!”

- ✅ 鼓励型:“我看到你很努力在画,这个颜色搭配很有想法!你想不想试试用不同的线条?”

四、核心实践:三句话给孩子一生的底气

💡 核心观点:

- 将前三个理念转化为具体的日常操作方法

- 通过三句关键话,建立孩子内在的底气和自信

- 这三句话分别对应:价值感、选择权、容错权

🗣️ 三句关键话:

- 你本身就有价值

- 你可以自己做选择

- 你可以不完美

🛠️ 实践方法:

-

日常肯定表达:

- 早晨:孩子起床时说"看到你醒来,妈妈就很开心”

- 平时:孩子在身边时说"有你在,这个家就充满了快乐”

- 睡前:无论今天如何都说"妈妈爱你,永远爱你”

-

选择权日常化:

- 制定"选择时间表”:每天给孩子 3-5 个小选择机会

- 家庭事务参与:周末活动、晚餐菜谱让孩子参与决策

- 错误后引导:不直接纠正,而问"你觉得下次可以怎么做?”

-

不完美接纳法:

- 父母示范:主动承认自己的错误"妈妈刚才说话语气不好,对不起”

- 平常心对待:孩子犯错时先深呼吸 3 秒,提醒自己"他正在学习”

- 成长记录:记录孩子从错误中学到的东西,而非只记录成绩

根本原则:

- 把孩子当成一个独立的人,而不是我们的附属品

- 给孩子一个完整、自由、有安全感的精神世界

教育平衡的智慧:掌握"度"的艺术

真正的爱是既有温度又有界限的:

- ✅ 无条件的爱 ≠ ❌ 无条件的满足

- ✅ 给予选择权 ≠ ❌ 什么都让孩子说了算

- ✅ 允许犯错 ≠ ❌ 对错误行为不管不问

教育的艺术在于平衡:既要让孩子感受到被爱,又要让他们学会规则;既要培养自主性,又要建立边界意识;既要容忍不完美,又要引导向上向善。

📏 三个核心平衡原则

1. 爱与规则的平衡

高爱 + 高要求 = 权威型养育(最理想)

高爱 + 低要求 = 溺爱型养育(易养成巨婴)

低爱 + 高要求 = 专制型养育(易导致叛逆)

低爱 + 低要求 = 忽视型养育(最危险)

2. 自由与界限的平衡

- 年龄适宜性:3 岁选玩具,不选择独自外出

- 能力匹配度:能力范围内的选择,而非超出认知的决定

- 价值观引导:在基本价值观上不妥协,在偏好问题上给自由

3. 包容与引导的平衡

- 情绪层面:无条件接纳孩子的感受

- 行为层面:有原则地引导孩子的行为

- 成长层面:既要接受现在的不完美,也要引导未来的进步

⚖️ 实用的"度"的判断标准

问自己三个问题:

- 这样做是否有利于孩子的长期发展?(而非短期快乐)

- 这样做是否有利于孩子承担责任?(而非逃避责任)

- 这样做是否有利于孩子融入社会?(而非自我中心)

如果三个答案都是"是”,那就是合适的"大方”;如果有"否”,就需要调整。

🚨 危险信号警示

如果发现以下情况,说明可能过度了:

- ✨ 孩子变得自我中心,不考虑他人感受

- ✨ 孩子无法承受任何挫折和否定

- ✨ 孩子缺乏基本的规则意识和边界感

- ✨ 孩子不愿意为自己的选择承担后果

- ✨ 孩子认为所有需求都应该被立即满足

记住:真正的爱是既温暖又理性的,既接纳又引导的,既包容又有原则的。

🌟 结语:成为孩子的坚定与温柔

教育没有标准答案,但有基本原则。每个孩子都是独特的,需要我们用心去感受和调整。记住三个判断标准:是否有利于长期发展、是否培养责任感、是否有利于社会融入。

最终目标: 让我们一起成为孩子人生起点上,一束既坚定又温柔的光。

坚定:在原则和界限上不妥协 温柔:在情感和支持上不吝啬

愿每位父母都能在爱与智慧中,为孩子创造一个既安全又有挑战的成长环境。愿每个孩子都能在无条件的爱中,长成最好的自己。

“幸运的人,用童年治愈一生;不幸的人,用一生治愈童年。" —— 阿德勒

让我们努力,让更多孩子成为那个"幸运的人”。